東京科学大学 医療・看護学セミナー

講演会高大連携

例年、夏に東京科学大学医学部へ伺い、高大連携プログラムを実施していますが、今回初めて、東京科学大学の先生方をお招きし、2/14(土)に学内にて医療・看護学セミナーを開きました。

当日は、中3~高Ⅱの希望者14名が参加し、熱心に講義の内容に耳を傾ける姿が見られました。

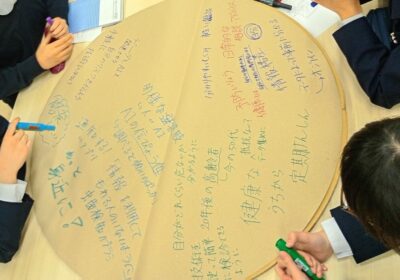

後半では、前半の講義で伺った「東京科学大学が養成したい人材について」、「超高齢社会における医療課題について医療・医療行政の立場から」、「医療課題を解決するための看護学の専門知識を活かした研究について」の内容をふまえ、「20 年後の社会で生きることを想像したとき、ヘルスケア全般(医療・看護)の観点から、 自分たちが大学生になったらやりたいこと」というテーマについて、学年を超えたグループで話し合い、自分たちの考えを共有しました。講義を伺って知ったことや、考えたことが生かされた、良い学びあいの場が持てたようです。

ご講演いただいた先生方

秋田恵一先生(医学部長/臨床解剖学教授)

鈴木里彩先生(2007年桜蔭卒、2013年東京医科歯科大学医学部医学科卒、

総合診療科 非常勤講師/厚生労働省医系技官)

福井小紀子先生(1988 年桜蔭卒、1992 年東京大学医学部保健学科卒、

保健衛生学研究科長/在宅・緩和ケア看護学分野教授)

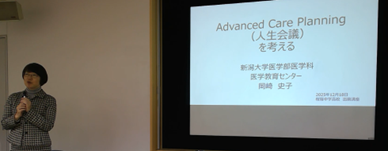

山口久美子先生

(1994年桜蔭卒、2000年東京医科歯科大学医学部医学科卒、

ヘルスケア教育機構准教授)